Le grand basculement : quand la créativité détrône la compétence

Le pacte rompu

Pendant des siècles, nous avons vécu sous un pacte implicite : l’accumulation de compétences rares offrait l’accès au pouvoir, à la richesse, à la gloire...

Ce pacte structurait tout. Les systèmes éducatifs, les plans de carrière, les grilles de rémunération, les organigrammes. Celui qui savait faire ce que les autres ne savaient pas faire détenait un avantage décisif. La rareté de la compétence fondait l'autorité.

Et puis, parfois, le sol se dérobait.

Les naufrages de l'expertise

L'histoire est jalonnée de ces moments où une compétence durement acquise devient soudainement sans valeur.

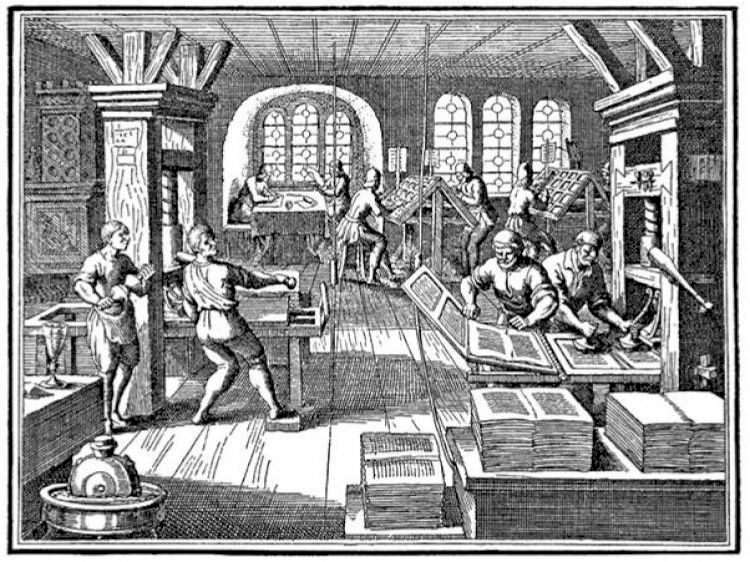

Les copistes et enlumineurs médiévaux consacraient leur vie entière à la calligraphie et à l'art du pigment. Des monastères entiers étaient organisés autour de cette expertise rare. Gutenberg imprime sa Bible en 1455. En quelques décennies, ces maîtres deviennent des curiosités.

Les "computers" humains de la NASA — ces mathématiciennes d'exception célébrées dans le film Hidden Figures — effectuaient à la main des calculs d'une complexité vertigineuse. Elles représentaient l'élite intellectuelle de leur époque. Les ordinateurs, qui portent désormais leur nom, les ont remplacées en quelques années.

Les télégraphistes et opérateurs Morse avaient développé un langage, une dextérité, une expertise qui les rendaient maîtres de la communication mondiale. Le téléphone, puis la radio les ont rendus obsolètes avant même qu'ils n'atteignent l'âge de la retraite.

Les traders de parquet, rois des salles de marché dans les années 80, avaient transformé le floor trading en art. Lire la foule, sentir le momentum, crier plus fort que les autres. Des fortunes se bâtissaient sur cette compétence quasi-physique. Le trading algorithmique a vidé leurs parquets en silence. Aujourd'hui, ces salles sont peuplées de serveurs, pas d'humains.

Les chauffeurs de taxi londoniens investissaient quatre années de leur vie pour mémoriser 25 000 rues et passer "The Knowledge", l'examen le plus exigeant du monde dans sa catégorie. Une fierté immense, un avantage compétitif absolu. GPS et Uber ont rendu ce savoir presque anecdotique en moins d'une décennie.

Ce qui se passe aujourd'hui est différent

Dans tous ces exemples, une compétence spécifique a été remplacée par une technologie spécifique. Mais ce qui se passe aujourd'hui est d'une autre nature,à une autre échelle.

Les LLM et l'intelligence artificielle générative ne remplacent pas un savoir-faire. Ils démocratisent l'accès à presque tous les savoir-faire simultanément.

Rédiger un contrat juridique ? Coder une application ? Analyser des données financières ? Produire un diagnostic médical préliminaire ? Synthétiser des milliers de pages de documentation technique ? Traduire en temps réel ? Composer de la musique ?

La barrière à l'entrée s'effondre partout, en même temps.

Ce n'est plus tel ou tel métier qui bascule. C'est la notion même de compétence technique comme source de pouvoir qui vacille.

La psychologie toxique du chef qui a trop sacrifié

Et c'est là que les choses deviennent intéressantes — et délicates.

Car derrière chaque compétence chèrement acquise, il y a une personne. Et souvent, une personne qui a beaucoup sacrifié.

Pensez à ce que représente le parcours classique vers les fonctions de direction. Des années d'études pas toujours passionnantes. Des concours impitoyables. Des nuits blanches. Des renoncements — aux loisirs, parfois aux relations, souvent à une forme de légèreté. Une vie construite autour de l'accumulation méthodique d'une expertise rare.

Et au bout de ce chemin, la récompense : le pouvoir. L'autorité. Le titre.

Sauf que cette autorité, pour beaucoup, repose sur un fondement fragile : "J'ai le droit de diriger parce que je sais ce que vous ne savez pas. J'ai payé le prix."

Cette psychologie produit un type de chef particulier. Celui qui a tant sacrifié pour arriver là où il est qu'il ne peut pas accepter que ce sacrifice n'était peut-être pas nécessaire. Celui qui fonde son autorité uniquement sur la maîtrise laborieuse d'un sujet, et qui se sent menacé par quiconque contourne cette barrière.

Ces dirigeants-là développent souvent des comportements reconnaissables. Ils survalorisent l'effort par rapport au résultat. Ils se méfient de ceux qui réussissent "trop facilement". Ils érigent la souffrance en vertu cardinale. Ils confondent temps passé et valeur créée.

Et surtout, ils cherchent — consciemment ou non — une forme de revanche. Ils ont souffert pour arriver ; il serait injuste que d'autres n'aient pas à souffrir aussi. Ils reproduisent donc les systèmes qui les ont formés, perpétuant un management fondé sur l'endurance plutôt que sur l'intelligence.

Combien de réunions inutiles, de processus absurdes, de présentations PowerPoint interminables sont le fruit de cette psychologie ? Combien de talents créatifs ont été étouffés par des chefs qui ne pouvaient pas tolérer qu'on réussisse différemment d'eux ?

Le basculement : quand les créatifs accèdent au pouvoir

Voici ce que peu de gens ont compris : nous sommes à l'aube d'un basculement majeur dans la nature même du leadership.

Si la compétence technique n'est plus le facteur différenciant — parce que les machines la possèdent désormais — alors sur quoi reposera l'autorité de demain ?

Sur la créativité.

Sur la capacité à voir ce qui n'existe pas encore. À percevoir les connexions invisibles. À formuler les besoins que personne n'a encore exprimés. À imaginer des possibles là où les autres ne voient que des contraintes.

On ne demandera plus à un bon exécutant de se transformer en visionnaire le jour de sa promotion. Le leader de demain sera celui qui voit avant les autres — et qui sait mobiliser les machines pour concrétiser sa vision.

C'est un changement de paradigme total.

Pendant des décennies, la créativité était considérée comme un "plus", un supplément d'âme sympathique mais pas vraiment sérieux dans le monde professionnel. Les créatifs étaient tolérés, parfois célébrés, mais rarement promus aux postes de pouvoir. On leur préférait les profils "solides", "rigoureux", "fiables" — autant d'euphémismes pour désigner les laborieux.

Ce temps s'achève.

Ce que cela peut changer — en bien

Si les postes de direction reviennent progressivement à ceux qui ont cultivé leur curiosité plutôt qu'à ceux qui ont tout sacrifié et en gardent une sorte d’amertume, une volonté de revanche, les conséquences pourraient être profondes.

Dans l'entreprise, on pourrait voir émerger un management moins fondé sur le contrôle et davantage sur l'inspiration. Des organisations qui valorisent l'expérimentation plutôt que la conformité. Des hiérarchies plus fluides, où l'autorité découle de la pertinence des idées plutôt que de l'ancienneté ou du diplôme.

Dans l'éducation, les systèmes pourraient enfin évoluer. À quoi bon former des experts techniques pendant des années si cette expertise devient commodité ? L'enjeu devient d'apprendre à penser différemment, à questionner, à imaginer. Les soft skills, si longtemps méprisées, deviennent les hard skills de demain.

Dans la politique, on peut rêver — prudemment — à l'émergence de dirigeants moins formatés, moins issus des mêmes moules, moins obsédés par la reproduction des systèmes qui les ont produits. Des leaders qui n'ont pas passé leur vie dans des cabinets ministériels ou des conseils d'administration, mais qui apportent un regard neuf sur des problèmes anciens.

Dans la société, le prestige pourrait se déplacer. Moins d'admiration pour celui qui a "réussi" en s'épuisant, plus de reconnaissance pour celui qui crée, qui imagine, qui ouvre des possibles. Un rapport au travail moins sacrificiel, plus épanouissant.

Utopique ? Peut-être. Mais les conditions matérielles de ce basculement sont en train de se mettre en place.

La prochaine révolution : quand les robots estomperont les barrières physiques

Et ce n'est que le début.

Car pour l'instant, l'IA générative ne fait tomber que les barrières cognitives. Elle démocratise les compétences intellectuelles — rédiger, analyser, coder, traduire, synthétiser.

La prochaine vague fera tomber les barrières physiques.

Les robots humanoïdes arrivent. Pas dans vingt ans — dans cinq, peut-être moins. Des machines capables de manipuler des objets, de se déplacer dans des environnements complexes, d'effectuer des tâches physiques avec une précision et une endurance qu'aucun humain ne peut égaler.

Quand cette vague déferlera, ce ne sera plus seulement le savoir intellectuel qui sera démocratisé. Ce sera le savoir-faire manuel, artisanal, physique.

Le chirurgien qui a passé quinze ans à développer la précision de ses gestes. L'ébéniste dont les mains savent ce que l'esprit ne peut pas formuler. L'électricien, le plombier, le soudeur — tous ces métiers où le corps lui-même devient compétence.

Qu'adviendra-t-il quand un robot pourra reproduire ces gestes aussi bien, voire mieux, et sans jamais se fatiguer ?

Le même basculement se produira. La maîtrise technique — qu'elle soit intellectuelle ou physique — cessera d'être le facteur différenciant.

Ne restera que ce que les machines ne peuvent pas (encore ?) faire : imaginer, rêver, créer du sens.

Un nouveau monde

On assiste à un basculement du pouvoir depuis les laborieux vers les créatifs. Cela aura des conséquences que peu de personnes mesurent encore.

Ce basculement n'est ni bon ni mauvais en soi. Il sera ce que nous en ferons.

Il peut produire un monde où la créativité est enfin reconnue à sa juste valeur. Où le pouvoir va à ceux qui imaginent plutôt qu'à ceux qui reproduisent. Où le travail devient plus humain, parce que ce qui reste aux humains est précisément ce qui les rend humains.

Ou il peut produire un monde de chaos, où ceux qui perdent leurs repères sombrent dans le ressentiment, où les inégalités se creusent entre ceux qui savent naviguer le changement et les autres.

L'issue dépendra de notre capacité collective à comprendre ce qui se passe — et à accompagner la transition plutôt qu'à la subir.

Le basculement est déjà là. Silencieux. Massif.

La question n'est plus de savoir s'il va arriver.

La question est : qu'allons-nous en faire ?